・「超伝導」って言葉自体は聞いたことある

・でも、自分科学の素人だから難しそう

・超伝導が具体的に我々の生活にどう役に立つのかが知りたい

このような読者様を想定しています。

科学雑誌やニュースなどで「超伝導」という文言は聞いたことないですか?

聞いたことない方は、そもそも「超伝導とは何か?」について解説した以下の記事も併せてご覧頂けると、本記事の理解が深まる事と思います。

この記事の内容を手短に要約すると

- 電気抵抗が完全に0であること

- マイスナー効果が生じること

というものです。

超伝導があったとして、何が嬉しいの?

と思った人もいるかもしれません。

しかしこの理論は現代の電力不足の問題を解決する「夢の省エネ」となる可能性を秘めています。

本記事では、物理学者として働いている私トーマが、物理や科学の初心者にも分かるように超伝導を解説したいと思います。

※逆に、研究者や専門家にとっては物足りないと思うかもしれませんが、どうかご容赦くださいませ笑。

超伝導の応用例

超伝導は電気抵抗0という大きな特徴があることから、日常の電力事情に深く関わってきます。

つまり、ほんの少し電圧を加えただけで莫大な電流が得られるのです。

そのため、超伝導は夢の省エネとして注目されています。

応用例1:MRI

一例を挙げると、病院にある「MRI」。

あれは超伝導を応用した技術です。

(あの人間ドックとかで入る、筒状の機械ですね)

MRIは-269℃以下に冷やしたニオブチタン合金を使っており、超伝導の莫大な電流によって誘発される強力な磁場(電磁誘導)を利用して、人体内部を映し出しています。

人体内部を鮮明に映し出すためには、非常に強力な磁場を作らなくてはならないため、そんな磁場を生み出すためには、超伝導を利用する必要があります。

応用例2:量子コンピュータ

ごく最近になって、ようやく「量子コンピュータ」なるものが、実際に稼働するようになったことを、ニュースとかで聞いたことがある方もいるかもしれません。

量子コンピュータ内の回路(量子回路)および量子ビットの物理的実装の多くには、超伝導が利用されています。

超伝導だけでなく、イオントラップ型や光などを活用した量子回路の実装もありますが、超伝導による実装が現在最も主流です。

雑な説明にはなりますが、量子コンピュータとは

量子力学の原理である「重ね合わせ」と「量子もつれ」を利用することで

従来のコンピュータでは解けないような複雑な問題を超高速に処理できるコンピュータ

のことを言います。

従来のコンピュータ(スーパーコンピュータなど)では、将来の社会課題解決のために要求される計算量に、到底追いつけないとされています。

量子コンピュータは、そんな将来の課題解決のための、重要な手段とみなされています。

これほどの能力を持った量子コンピュータをより発展させるに、超伝導を応用する研究が日夜進められています。

さらに量子コンピュータは計算の速さだけでなく、省エネ面でも従来のコンピュータを凌ぐと期待されています。

現代は高度情報化社会であるため、コンピュータでの情報処理のために大量の電力を必要としています。

なので当然、情報化社会の発展は、エネルギー問題と絡めて議論する必要があります。

超伝導を活用した量子コンピュータでは、ほんの少しの電力だけで、大量の情報を素早く処理してくれます。

そのため有限で貴重なエネルギーを無駄にしなくて済むのです。

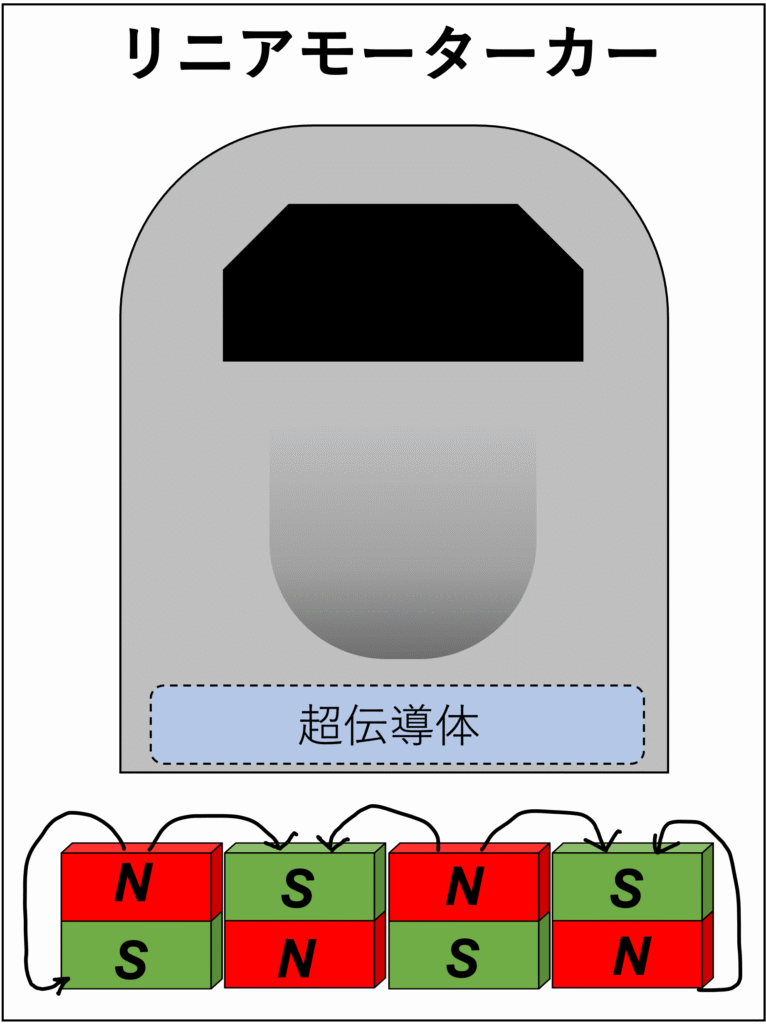

応用例3:リニアモーターカー

かの有名な「リニアモーターカー」は、超伝導が持つマイスナー効果を活用した技術です。

リニアモーターカーは、時速550kmもの速さで動き、東京から大阪まで1時間ちょいで着いてしまいます。

この速さの秘密は、マイスナー効果を利用した、車体の浮遊にあります(下図参照)。

車体の底に超伝導体が埋め込まれています。

線路に磁石をセットすることで、マイスナー効果により車体が浮きます。

車体が浮くということは、線路との摩擦がないってことです。

新幹線とかは、車輪と線路との摩擦のせいで、どうしても遅くなってしまいます。

しかし、摩擦をなくせばそれも解決するのです。

発想は単純ですが、その背景には超伝導という深い事情が絡んでいるのです。

超伝導が抱える課題

最後に、超伝導が抱える課題について説明します。

超伝導を実現する上での最大の問題は、コストが馬鹿にならないことです。

超伝導にするためには、物質を冷やす必要があるのですが、そもそも冷やすために大量の電力が必要なのです。

先ほど「超伝導が実現すれば電力が少なくて済む」と言いましたが、そもそも超伝導にするために電力がたくさん必要なのであれば本末転倒ですよね。

その問題を解決するために「高温超伝導」の研究が進められています。

高温超伝導とは、文字通り、高温で超伝導を示す物質のことですね。

もし高温超伝導が実現できれば、冷却のコストを抑えることができるわけです。

高温って、具体的に何℃くらいなの?

と思った方もいるかも知れません。

例えば、1986年に銅酸化化合物の実験で、-196℃以上の温度で超伝導を示すことが発見されたました。

その後研究が進み、大気圧下で-138℃での超伝導も発見されました。

高温と言っても、冷たいは冷たいままなのですね。

しかしそれでも、従来の-250℃程度のものと比較して、冷却コストは飛躍的に抑えられました。

現在は、室温(27℃)付近で超伝導を示す物質に向けて研究が進んでいます。

もし室温程度で超伝導になったら、冷却コストはほぼゼロに抑えられます。

ですが、この室温の超伝導は前途多難の分野で、まだまだ実現には程遠い状況です。

それでも、夢の物質であることには変わらないため、実現を期待したい所です。

おわりに

超伝導は、夢の省エネとして現代のエネルギー問題に一石を投じてくれるかと思いきや、まだまだ難しい分野でもあります。

しかし、そんな夢の技術実現のために、研究者さんたちは日々頑張ってくれています。

なお、そもそも「超伝導とは何か?」についてご存知ない方は、以下の記事も併せてご覧頂けると、本記事の理解が深まる事と思います。

コメント