・「超伝導」って言葉自体は聞いたことある

・でも、自分科学の素人だから難しそう

・超伝導の基本的な仕組みだけでも知ってみたい

このような読者様を想定しています。

科学雑誌やニュースなどで「超伝導」という文言は聞いたことないですか?

(聞いたことない人でも分かるように説明するので大丈夫です 笑)

超伝導とは「電気抵抗が完全に0になる」という現象です。

※ 厳密には言葉足らずですが、これに関しては後ほど説明します。

電気抵抗が0になったとして、何が嬉しいの?

と思った人もいるかもしれません。

しかしこの理論は現代の電力不足の問題を解決する「夢の省エネ」となる可能性を秘めています。

具体的にどう役に立つのかは、本記事の続きである以下の記事をご覧頂けると幸いでございます。

本記事では、物理学者として働いている私トーマが、物理や科学の初心者にも分かるように

「超伝導の基本的な仕組み」を中心に解説したいと思います。

※逆に、研究者や専門家にとっては物足りないと思うかもしれませんが、どうかご容赦くださいませ笑。

超伝導とは何か?

先ほども述べましたように、超伝導とは「電気抵抗が0になること」ですが

もっと正確にいうと

- 電気抵抗が完全に0であること

- マイスナー効果が生じること

この両方の条件を満たして初めて「超伝導」と言えます。

もっと厳密に言えば、X線回折による結晶構造の変化なども条件に含まれますが、かなり高度な内容になるので、本記事では控えます。

ちなみに、電気抵抗が0になる物質を「完全導体」と呼びます。

完全導体でかつ、マイスナー効果を生じさせるものを「超伝導体」というのです。

「完全導体ではあるが超伝導ではない物質」は、理論的な仮説としてはあり得るものの、実物質としては実現していません。

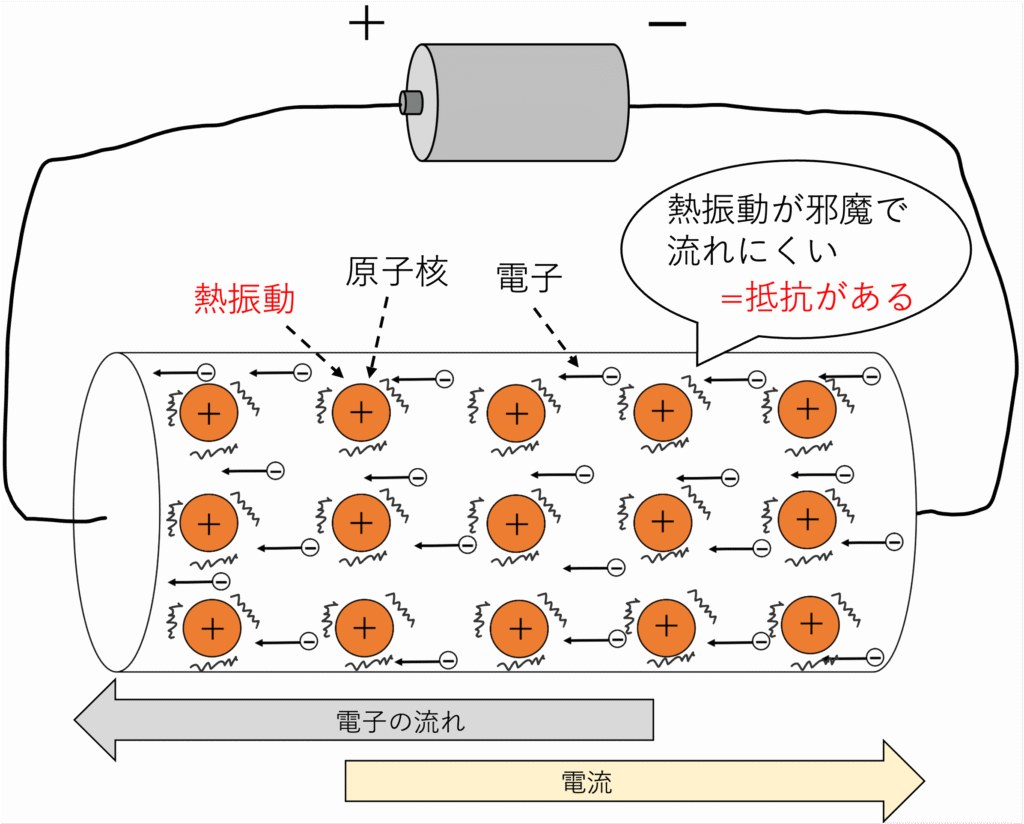

電気抵抗の原理

多くの方が、小学校や中学校で

「電気抵抗 = 電気の流れにくさ」

と習うと思います。

例えば

- 金属とかは電気がよく流れるから、電気抵抗が小さい

というわけですね。

しかし

「電気の流れにくさ」とか言われても

いまいちピンと来ないよ

という人が多くいらっしゃると思います。

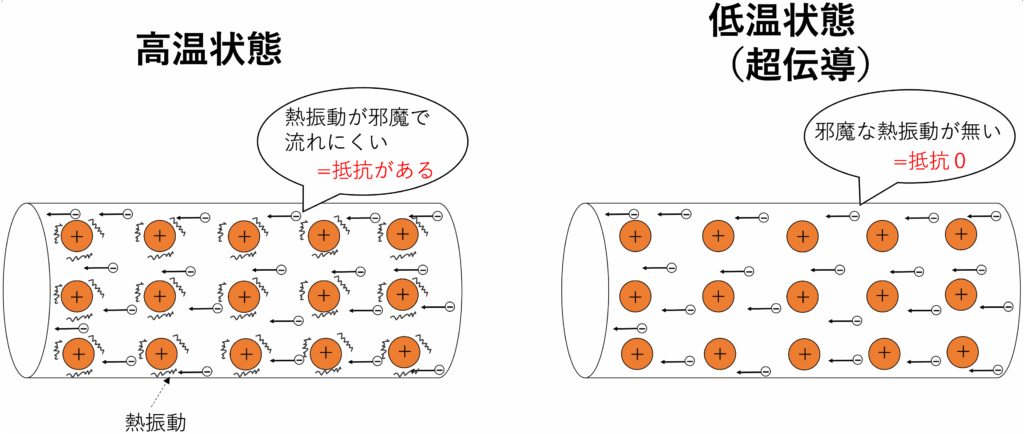

そんな方のために、下図に、電気抵抗の仕組みを示します。

これは金属などの電気が流れる物質(導体)に電圧をかけた図です。

(今回、ゴムなどの絶縁体に関しては考えないものとします)

導体内には「原子」という小さな粒子が多数存在します。

そこには、比較的大きくて重い原子核が所狭しと並べられており、その隙間を縫うようにして、電子が移動しています。

この時、大量の電子が移動している様子が「電流」として現れます。

(電子は、マイナスの電荷を帯びているため、電子の移動の向きと電流の向きは反対です)

また導体の温度がある程度高いとき、原子核は「熱振動」をします。

もし熱振動が激しければ、電子にとっては移動の妨げになります。

つまり、電気が流れにくくなります。

これが「(導体の)電気抵抗」の正体です。

当然、物質を熱くすると、熱振動が激しくなるため電気抵抗が大きくなります。

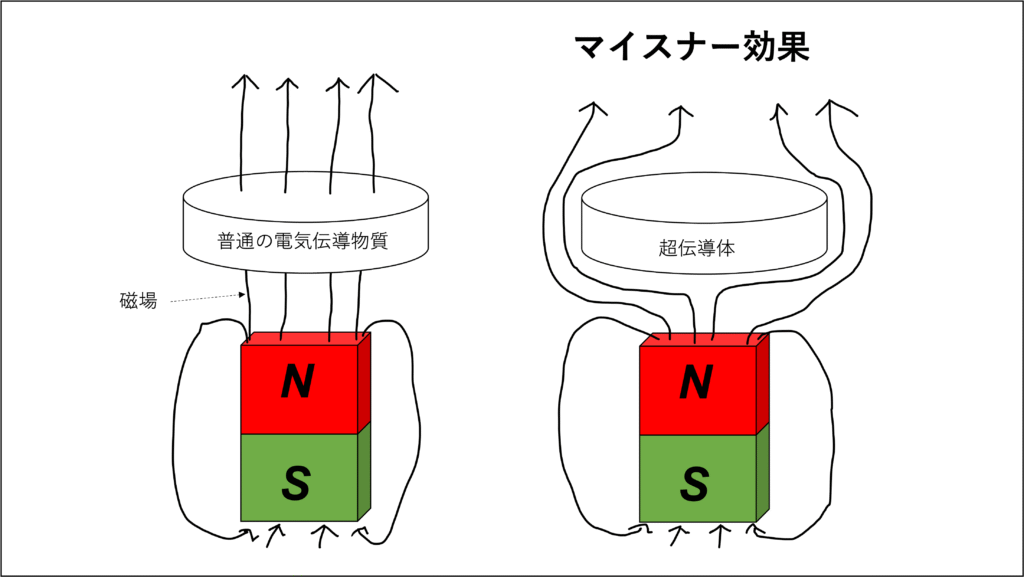

マイスナー効果

超伝導を特徴づける、もう一つの重要な性質である「マイスナー効果」とは、

超伝導体の内部に磁場を一切通さない

という性質で、1933年にマイスナー博士という人によって発見されました(下図参照)。

超伝導の実現方法

電気抵抗が0になる理由

前節「電気抵抗について」にて、電気抵抗の原因が原子核の熱振動であることを学びました。

当然、導体を冷やすと、熱振動が抑制されるため電気抵抗が小さくなります。

そして、ある一定の温度以下になると、原子核の熱振動がピタリと止まります。

そうなると電子にとっては、熱振動という邪魔者が無くなる、つまり電気抵抗が0になるのです。

(下図参照)

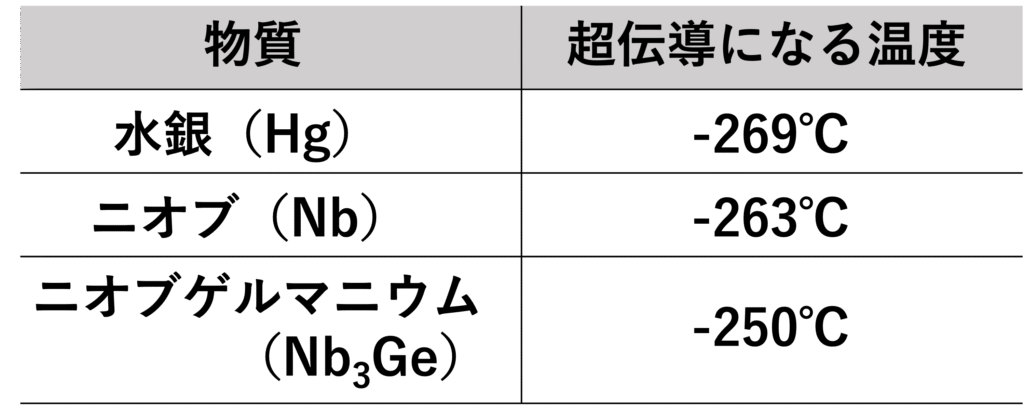

この電気抵抗が0になる現象は1911年、オンネス博士により水銀を冷却する実験で発見されました。

水銀を、約-269℃以下にまで冷やしたとき、電気抵抗が一気に0になることを観測しました。

ちなみに、-273℃が絶対零度と呼ばれていて、これ以上冷たい温度は存在しないため、絶対零度に近い温度で観測されたわけです。

このオンネス博士の研究を機に、多くの研究者が超伝導を研究するようになり、様々な物質で超伝導が発見されるようになりました(表1参照)。

水銀よりも高い温度での超伝導もいくつか発見されました。

現在、高い温度(室温程度)で超伝導を示す物質の発見は、現代科学の大きな夢でもあります。

電気抵抗が0ということは、ほんの少し電圧を加えるだけで、莫大な電気が流れるということです。

これにより、現代の電力不足の問題を解決できることが期待されています。

これに関しては、本記事の続きである以下の記事をご覧頂けると幸いでございます。

- 超伝導とは何か?②:超伝導の応用例、課題【初心者向け】 ← Coming Soon

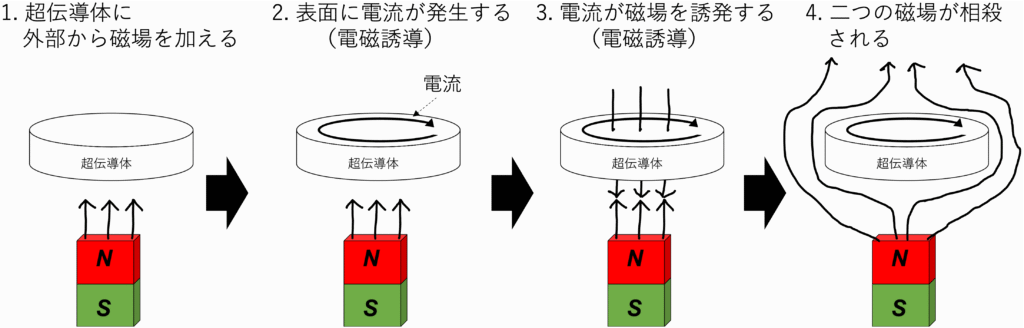

マイスナー効果が生じる原理

マイスナー効果は「電磁誘導」という現象が原因で生じています。

多くの方が、電磁誘導を中学校の頃に習ったかもしれませんが、改めて説明すると

磁力が電力を誘発し、逆に電力も磁力を誘発する

というものです。

これがマイスナー効果とどう関係するかを順を追って説明します。

(下図参照)

まず、超伝導体に外部から磁場を加えます。

すると、磁力が電力を誘発すること(電磁誘導)により超伝導体の表面に電流が生じます。

もし物質に電気抵抗があれば、せっかく生じた電流もだんだん弱くなり、やがて電流が無くなります。

しかし、もし物質の電気抵抗が0ならば、電流にとって邪魔者がいないため、ずっと流れ続けます。

つまり、電磁誘導によって生じた電流は、永久に残り続けます。

そして最後に、先ほど生じた電流が原因で、今度は磁場が生じます。

今度は逆に、電力が磁力を誘発したわけです。

この時、外部の磁場と電流によって生じた磁場が反発(相殺)することで、外部磁場は超伝導体内部に入り込めななくなります。

両者の相殺により、磁場が内部に入り込めなくなることが、マイスナー効果の正体です。

ちなみに、磁場が反発するということは、このとき超伝導体はその場で浮きます。

何もしていないのに浮くだなんて不思議ですね。

まとめ

超伝導とは

- 電気抵抗が完全に0であること

- マイスナー効果が生じること

という性質を示す現象であり、現在でも盛んに研究が進められています。

応用例と研究に関しては、以下の記事を参照頂けると幸いでございます。

ちなみに本記事では省略しましたが、超伝導には2種類あります。

(少し専門的な内容になってしまうため)

気になる人は「第一種超伝導 第二種超伝導」で調べてみて下さい。

コメント